台海、南海联动已成为美国对华遏制的新锋刃。本文借《孙子兵法》“全胜”思想,以五维一体的系统方案万光证券,构建不战而屈人之兵、战则必胜的综合致胜体系。

一、美“双海联动”战略的深层解析与战略意图

美国近年来在亚太地区加紧实施的“双海联动”战略绝非临时起意的战术调整,而是基于地缘政治算计的系统性布局。这一战略的核心在于通过台海与南海问题的联动操作,形成对中国的复合压力,其运作机制呈现出多维度、多层次的特点。从战略本质上看,美国企图复制冷战时期对苏联的遏制策略,但在具体实施上则根据亚太地区的特殊地缘环境和中国崛起的具体特点进行了适应性调整。

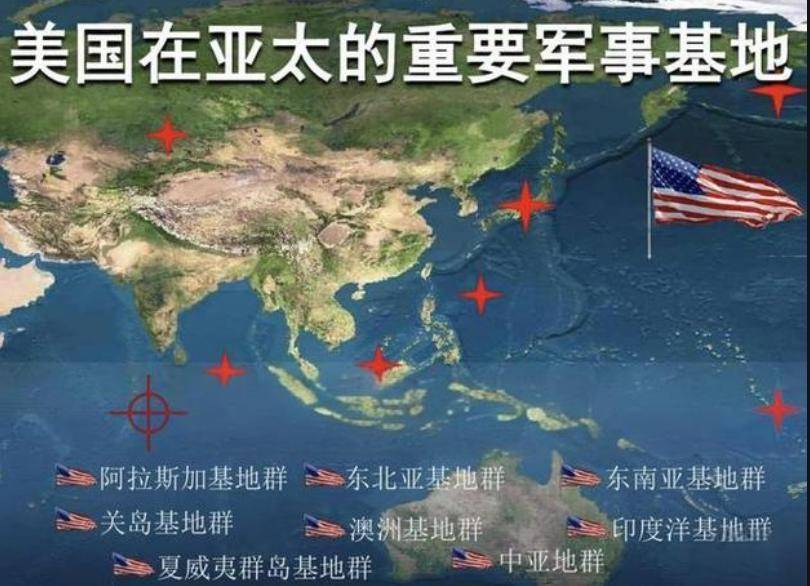

(一)军事部署的链条化整合。美军已将横须贺、冲绳、关岛和苏比克湾等基地进行系统性链接,形成了一条从日本列岛延伸至南海的“海上围堵链”。2024年以来,美军在菲律宾新增4个军事基地的使用权,其中一处距离台岛仅400公里,显著增强了其战略投送能力和快速反应能力。同时,美国将菲律宾海作为重要的兵力集结区域和机动前沿阵地,既可躲避中国中远程精确打击力量的威胁,又能迅速驰援台海或南海方向。这种部署方式体现了美军“分布式作战”和“远征前沿基地”等新型作战概念,旨在对中国形成南北夹击之势。

(二)法律与规则的工具化运用。美国虽未加入《联合国海洋法公约》,却频繁援引该公约指责中国在南海的活动,刻意将中国正当的海洋权益主张污名化为“过度海洋主张”。更值得警惕的是,美国正试图将台海问题与南海问题在法律层面进行捆绑,通过推动“南海仲裁案”模式向台海方向的延伸,挑战中国在台海的主权权利。这种法律战的深层目的在于削弱中国在周边海域的法理存在,为美国的军事介入提供所谓“合法性”依据。

(三)盟友体系的网络化构建。美国通过“三边安全伙伴关系”“四方安全对话”等多边机制,将日本、澳大利亚、菲律宾等盟友整合为一个针对中国的战略网络。在台海方向,美国不断提升对台军售的数量和质量,2024年赖清德当局拟定的150亿美元军购清单中包含F-35战机等进攻性武器;在南海方向,则向菲律宾提供“自杀式无人艇”等新型装备,并首次公开承认“美军仁爱礁特遣队”的存在。这种“代理人战略”既降低了美国直接干预的风险,又持续消耗中国的战略资源。

从历史纵深看,美国的“双海联动”战略承袭了其“离岸制衡”的一贯策略,但面对中国日益强大的区域拒止能力,这一战略又呈现出新的特点。美国国防部发布的《国家安全战略》明确将未来十年视为决定中美竞争结局的“关键十年”,其急迫感可见一斑。对此,中国需要清醒认识到,美国的战略目的不仅在于迟滞中国发展,更是要通过制造“两海危机联动”的复杂局面,迫使中国在多条战线上同时应对,最终达到消耗和拖垮中国的战略目标。破解这一困局,亟需一套融合传统智慧与现代战略的系统性解决方案。

二、“全胜”思想是应对美“双海联动”战略的制胜之道《孙子兵法》所凝练的“全胜”思想,穿越两千余载历史烟云,其深邃的战略智慧在今日全球格局的复杂博弈中,依然闪烁着夺目的光芒。“不战而屈人之兵,善之善者也”这一千古箴言,其精髓绝非简单的和平主义理想,而是蕴含着一种高维度的战略哲学:即强调通过政治、经济、外交、军事、法律、舆论等多维手段的综合集成与精妙运用,以最小的战略成本,尤其是避免直接军事冲突的巨大消耗,达成最大化的战略目标,实现国家利益的最优解。

(一)关于“全胜”思想的三维度现代诠释。将这一古老智慧投射到应对美国“双海联动”战略的当代语境中,“全胜”思想至少展现出三重具有鲜明时代特征的战略维度:

一是战略威慑的可信性。这是“不战而屈人之兵”的基石。威慑的有效性不在于言辞激烈,而在于对手确信我方拥有足够实力、坚定意志和清晰红线,且在必要时会果断使用实力捍卫核心利益。这要求军事力量的建设必须聚焦实战化、现代化,并辅以清晰、一致、有力的战略沟通,使威慑信号真实可信,让潜在干涉者知难而退。

二是资源调度的整体性。“全胜”强调“伐谋”“伐交”“伐兵”的综合运用。这意味着必须超越单一军事视角,将国家政治凝聚力、经济韧性、外交联盟网络、法律工具箱、舆论引导力、科技支撑力等所有战略资源视为一个有机整体。在应对“双海联动”时,需要中央统筹协调各部门、各领域,形成合力,避免各自为战,实现国家力量在关键方向上的高效聚焦与协同释放。

三是战术运用的灵活性。兵无常势,水无常形。面对美国在“双海联动”中日益娴熟运用的“混合战争”手段,刻板僵化的应对必然陷于被动。“全胜”思想要求战术层面必须高度灵活、精准施策、创新破局,包括在法律层面针锋相对地反制其规则滥用;在舆论场域主动设置议题、争夺话语权;在海上对峙中熟练运用非战争军事行动规则,进行有理、有利、有节的周旋;在心理层面瓦解对手的联盟意志与国内共识。这些维度与当代中国“你打你的,我打我的”的军事思想内核高度契合——即不被动跟随对手节奏,而是立足自身优势,开辟有利于我的战场,牢牢把握战略主动权。二者共同构筑了破解美国“双海联动”这一复杂地缘政治困局的坚实思想基础。

(二)关于应对美国混合战争的具体策略。面对美国在“双海联动”中采取的法律战、舆论战、心理战等混合战争手段,中国需要建立更为立体、精细的反制体系。台海方向,可考虑制定并适时发布“台海军事行动国际法”相关文件或白皮书,系统阐述中国在台海军事行动的国际法理依据,清晰界定何种行为构成对中国内政的“非法军事干涉”,并预先昭示不同等级干涉行为所将面临的明确、有力、可预期的反制措施清单。这既是法律战的主动出击,也是战略威慑可信性的具体体现,旨在最大限度震慑外部干预势力,压缩“台独”势力的幻想空间。

南海方向,充分利用国内法与国际法的接口,依托《中华人民共和国海上交通安全法》等国内法律体系,对打着“航行自由”旗号实则进行抵近侦察、军事挑衅的外国军舰和军机,实施规范化、常态化的强制电子识别、伴航监视、轨迹记录与信息公示。此举将模糊的“灰色地带”行动置于国际法审视和舆论监督之下,增加其挑衅的政治和舆论成本,同时彰显我依法维权的坚定立场,是对美法律战、舆论战的有效反制。

(三)关于“全胜”思想的现代战略运用。从更宏大的战略视野审视,中国的“全胜”实践早已超越危机应对层面,展现出积极的战略塑造能力。中国近年来大力推动的“一带一路”倡议和全球发展倡议,其深层战略意义在于,通过构建覆盖广泛区域的利益融合网络,深化与周边及广大发展中国家的经济合作与互联互通。这极大地拓展了中国的战略纵深,有效稀释了美国构建排他性反华联盟的战略基础。通过提供发展机遇、分享发展红利,中国赢得了广泛的国际理解与支持,使美国企图孤立中国的“小院高墙”战略日益捉襟见肘。这种通过扩大共同利益、实现合作共赢来化解围堵压力的“外围解围、釜底抽薪”之道,正是“全胜”思想在新时代背景下最具创造性的战略演进。

大国博弈的核心是战略智慧与战略定力的终极较量。历史上,宋朝因过度重文轻武而导致的战略被动,以及晚清在西方列强“炮舰政策”下的节节退让,都深刻警示着战略平衡的重要性。今天的中国既不能重蹈“畏战避战”的历史覆辙,也不应陷入与美国进行军备竞赛的战略陷阱。破解美国“双海联动”的关键,在于充分发挥中国传统战略文化的独特优势,将军事威慑与政治智慧相结合,将法理斗争与经济融合相协调,将制度创新与文化认同相统一,形成一套既有原则坚定性又有策略灵活性的系统性方案。唯有如此,才能在充满挑战的亚太地缘政治环境中维护国家核心利益,为实现中华民族的伟大复兴,塑造一个稳定、有利、可持续的战略环境。

三、破解“双海联动”的五维一体系统性应对框架面对美国精心设计的“双海联动”战略围堵,零散被动的应对措施已不足以破解这一系统性挑战。基于中国传统“全胜”思想的战略智慧,我们需要构建一个包含外交斗争、法理斗争、政经融合、制度建设和军事斗争五个维度的综合性应对体系。这五个维度并非相互独立,而是相互支撑、相互强化的有机整体,其协同效应能够产生远超简单相加的战略效果。在这一框架下,中国的反制策略既要有坚定的原则性万光证券,又要有高度的灵活性;既要维护核心利益寸步不让,又要避免陷入美国预设的对抗节奏,真正实现“致人而不致于人”的战略主动。

(一)外交上破网。多边外交突破。中国应充分利用联合国平台推动通过“反对海洋军事化”决议,揭露美国在南海和台海推动军事化的真实意图。针对美国试图将菲律宾、日本等盟友打造为对华遏制“前哨站”的策略,中国可通过“一带一路”框架下的精准合作,分化美国组建的盟友网络。例如,对菲律宾可采取“政经分离”的策略,在坚持南海主权立场的同时,保持与菲方的经贸合作和基础设施投资,特别是在农业和旅游业等菲方关切的领域。2025年美日菲三边峰会虽强化了军事合作,但三国在经济利益上的分歧仍为中国提供了外交运作空间。

“两个联盟”策略。中国应构建“发展中国家团结阵线”和“南海沿岸国合作圈”的双重架构。一方面,通过全球发展倡议,争取广大发展中国家对中国立场的理解和支持;另一方面,在东盟框架下推动南海行为准则磋商,倡导资源共同开发。历史经验表明,美国维持联盟体系需要持续投入大量战略资源,而中国通过平等互利的合作模式,能以更小代价赢得更多国际支持,这种持久战外交将有效抵消美国的战略围堵。

(二)法理上立规。完善法律工具箱。中国应加快制定《反外国干涉台湾统一法》,细化《反分裂国家法》第8条的适用条件,明确划定“非和平手段”的红线标准。针对美国军舰在南海的所谓“航行自由”行动,可依据《中国海上交通安全法》实施强制电子识别,要求

外国军舰在通过中国管辖海域时开启船舶自动识别系统(AIS),否则将面临驱离或更严厉措施。在法理话语权方面,中国应系统梳理和发布南海诸岛的历史和法律依据,利用联合国海洋法公约第298条规定的例外条款,排除强制性争端解决程序的适用。国际司法应对。针对可能出现的“南海仲裁案”翻版,中国需要组建专业的国际法律团队,提前准备应对方案。可考虑主动向联合国大陆架界限委员会提交东海和南海部分海域的划界案,巩固中国的海洋权益主张。在台湾问题上,应强化联合国第2758号决议的解释和适用,揭露任何试图挑战“一个中国”原则的法律操作都是对国际法基础的破坏。中国国际法学会等机构可定期发布《台海局势国际法研究报告》,系统批驳“台湾地位未定论”等错误主张。

(三)政经上融合。经济融合战略。中国可借鉴福建两岸融合发展示范区的经验,构建“南海-台海经济发展带”,为区域内符合条件的企业提供税收优惠和政策便利。具体而言,对遵守国际法和中国法律、接受中国检查的外资企业给予一定的企业所得税优惠税率,吸引跨国企业在这一区域设立总部或研发中心。针对台湾高科技产业,可推出“芯片换市场”计划,凡支持两岸统一的台企,可获得大陆市场更大份额和税收减免。

这种经济融合策略既能增强区域经济凝聚力,又能削弱台湾当局“经济脱中”的企图。基础设施联通。中国可通过“21世纪海上丝绸之路”框架,重点推进与南海沿岸国家的港口合作和海底光缆建设。在台湾海峡,可探讨建设两岸电力联网和通信直连项目,增强经济相互依存度。对菲律宾等与中国存在海洋争端的国家,可采取“合作与斗争并行”的策略,在坚持主权立场的同时,不排除在特定区域开展油气资源共同开发。这种政经融合的“两手策略”,既展现了中国的合作诚意,又坚守了核心利益底线。

(四)制度上筑闸。设置专门机构。中国可考虑在国台办基础上组建“国家和平统一委员会”和“武装统一委员会”,形成对台工作的双轨机制。前者负责推动两岸融合发展、文化交流等和平统一进程;后者专司军事斗争准备和反干涉制裁,体现“和统”与“武备”并重的战略思路。针对南海问题,可设立直属中央的“南海开发与合作领导小组”,统筹资源开发、生态保护和海上执法等事务。这种制度创新既能提升决策效率,又能确保政策的连贯性和协调性。

完善法律体系。中国应加快预研《统一后台湾特别行政区基本法》框架草案,明确台湾统一后的政治地位、权利保障和制度安排。在南海方向,可制定《南海资源开发与管理条例》,规范南海油气资源和渔业资源的开发利用。针对外国干预,应完善《不可靠实体清单》制度的实施细则,明确将向台湾出售武器和参与南海争议区域资源开发的外国企业列入制裁范围。这些制度储备既为当前斗争提供法律武器,也为未来可能的情势变化做好政策准备。

(五)军事上亮剑。军事威慑与准备。中国应将“联合利剑”系列演习升级为“智能化联合利剑”兵棋推演,公开模拟三至七天收台想定,增强战略威慑的可信度和透明度。在南海方向,可定期举行靶场实弹演习,展示反介入和区域拒止能力。针对美国在菲律宾新增军事基地的动向,中国应加强在黄岩岛和永暑礁等岛礁的军事设施建设,形成对冲态势。

对菲律宾的挑衅行为,可采取“海上执法+”模式,即由海警船在前台执法,海军在后方提供支援,既避免直接军事冲突,又展现坚决反制的立场。非对称作战能力。中国应充分发挥火箭军和海空军的优势,发展低成本、高效能的无人作战平台,如自杀式无人机和无人艇等。在台海方向,可部署无人机蜂群防御系统,形成可视化、常态化的前沿威慑态势。这些非对称手段能够以较小成本抵消美国传统军事优势,达到“以弱胜强”的战略效果。

五维一体应对框架的核心在于系统性思维和动态平衡。中国既不能因过度强调军事斗争而陷入美国的军备竞赛陷阱,也不能因单纯依赖外交斡旋而丧失战略威慑力。在具体实施中,应根据形势变化灵活调整各维度的权重和策略组合,始终保持战略主动。例如,在和平时期可突出政经融合和制度建设,在危机时期则强化军事斗争和法律斗争,这种动态调整能力正是破解“双海联动”的关键所在。最终目标是构建一个具有强大韧性和适应性的战略体系,能够在各种复杂情境下维护国家核心利益和地区稳定。

注:本文作者为“秦安战略智库”核心成员矛信体,为本平台原创作品,祝愿大家携起手来万光证券,遏制霸权,一起走向更加美好的未来。

长胜证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。